塾長の考え(模試とは何か)①

8月9日に実施した東大オープン模試。

これは河合塾予備校が作成して、

全国各地の会場で実施されたのだが、

これの中身は相当にすばらしい。

さすが大手予備校である。

この模試の問題は一種の予想問題であり、

貴重な情報となる。

その後、

京大オープン模試も実施したので、

現在私の手元には、

この2種類の模試の問題がある。

大学入試用なので、

文系用と理系用があるため、

正確に言うと4種類の問題がある。

これらの問題が解けるようになること。

これが東大や京大の受験生に求められる。

これを受験した自塾の生徒には、

この問題が、

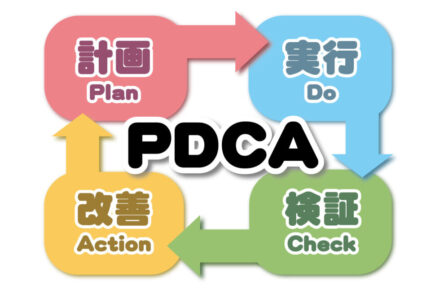

1.わかるように

2.できるように

そして、

3.今後はどう勉強していくか

この3つを指導しなければならない。

こういったレベルの問題、

例えば東大や京大の過去問に対して、

大手予備校(集団授業)ならばどうするか?

それは「授業」である。

一流と呼ばれる講師の数が、

大手予備校の規模に比例して存在するのは、

経済的合理性から考えてもわかる。

では、

その「一流講師」の授業によって、

本来の学力が向上するのはどんな生徒だろうか。

予備校が行う生徒募集の宣伝では、

講師陣の「優秀さ」か、

「合格実績(数)」を強調している、

そんなことがほとんどだが、

それだけでわが子の将来的な学力向上、

および大学受験における合格の可能性を、

正確に判断することは難しいのではないか。

私はずっと前からそう思っている。

いくつか理由があるが、

最大の理由は「集団授業」という形式だ。

これは…非常に危うい。

なぜならば、

集団授業とは「一方通行」だからだ。

車の免許をもっている親御さんなら、

容易に理解できるだろうが、

一方通行とは何とも窮屈で不便なものだ。

車の行き来ができないという、

たった「それだけ」でストレスがかかるのに、

大学受験合格を目標とする、

高度な学習内容を「一方通行」で伝授する。

よく考えてみたらわかるが、

非常に無理があるシステムなのだ。

個別指導の塾の宣伝でよく見かけるのが、

「合わなければ講師の交代は可能!」

といった文言だが、

これは生徒と講師の間で、

個別指導という状態であっても、

相性のせいで、

学習が上手く進まないということを、

示唆している重要な証拠だ。

それが、

予備校の集団授業の講師であれば、

その教室にいる生徒全員と相性が合う。

そんなことが起きうるだろうか?

親御さんも社会人ならばわかるはず。

職場の上司と相性が合わないときに、

どんな感情を抱くか。

(続く)